Prabhat Patnaik - Economista comunista indiano - tradução do resistir.info

Cada vertente da praxis política é informada por uma filosofia política que analisa o mundo que nos rodeia, especialmente, nos tempos modernos, as suas características económicas. Com base nesta análise, a filosofia política particular estabelece os objectivos pelos quais se deve lutar, e a praxis política por ela informada leva a cabo esta luta. O objetivo pode ser difícil de alcançar, mais difícil em certos contextos do que noutros, e esta dificuldade pode funcionar como um obstáculo para a praxis política; mas isto não constitui uma crise para essa filosofia política. A mera dificuldade de alcançar um objetivo não constitui uma crise. Uma crise de uma filosofia política surge quando esta tem uma contradição interna, quando o objetivo que propõe está logicamente em conflito com alguma outra caraterística em que acredita.

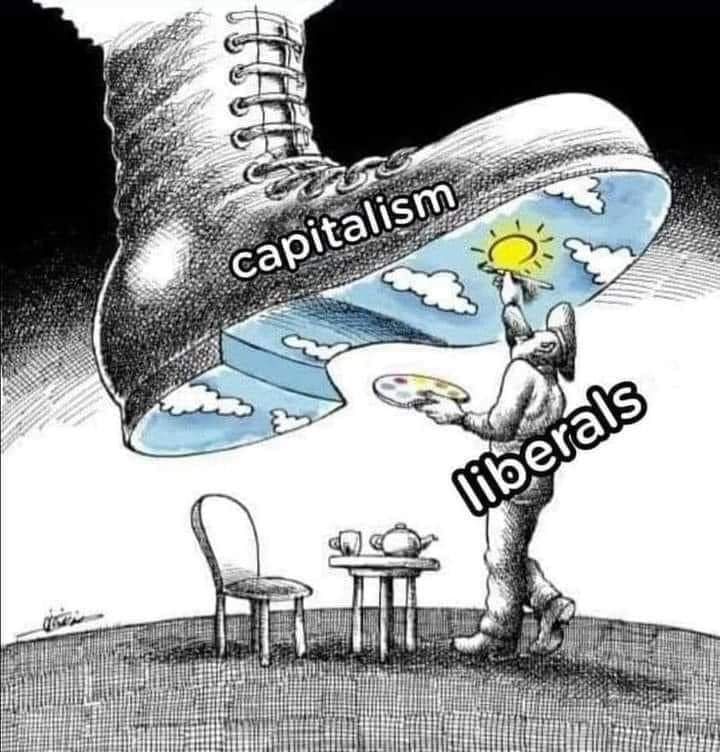

Muitos argumentariam que o objetivo do socialismo que a filosofia política, o marxismo, propõe, se tornou, no contexto atual, um pouco mais difícil de alcançar; mas isto, embora explique o atual enfraquecimento da esquerda, não constitui qualquer crise para o marxismo. A filosofia política chamada liberalismo, no entanto, está a enfrentar uma crise no sentido de que o objetivo que propõe para a realização do que considera ser a liberdade humana é logicamente impossível de alcançar no mundo que o próprio liberalismo preza. Por outras palavras, há uma contradição lógica dentro de si que surgiu no decurso do desenvolvimento da economia e para a qual não tem resposta. A crise que o liberalismo enfrenta é desta natureza.

O liberalismo moderno foi desenvolvido em resposta à Revolução Bolchevique durante a crise capitalista do período entre guerras, como forma de resolver essa crise, e outras crises semelhantes que poderiam surgir no futuro, sem transcender o capitalismo. Acreditava que a combinação da democracia liberal de estilo ocidental com o capitalismo, temperado pela intervenção do Estado, constituía o melhor quadro para alcançar a liberdade humana. Acreditava que, sob as instituições da democracia liberal de tipo ocidental, o Estado, longe de ser um Estado de classe, exprimiria a "racionalidade" social, e fá-lo-ia melhor do que sob qualquer outro quadro institucional. Assim, um tal Estado liberal-democrático poderia intervir na economia tanto para retificar qualquer disfunção que pudesse surgir devido ao funcionamento espontâneo do capitalismo, como para fazer com que esse funcionamento espontâneo, mesmo quando não é um caso de disfunção, se conformasse às exigências da racionalidade social. Esta versão do liberalismo, em cuja formação o economista inglês John Maynard Keynes desempenhou um papel importante e que ele designou por "novo liberalismo", diferia das versões anteriores do liberalismo na medida em que aquelas versões anteriores pretendiam que a intervenção do Estado fosse reduzida ao mínimo, na convicção errónea, que prevalecera anteriormente, de que a economia capitalista funcionaria sempre em "pleno emprego".

Esta nova versão do liberalismo, mesmo que não entremos na sua validade no quadro institucional que prevê (e é absolutamente inválida, entre outras coisas, devido ao fenómeno do imperialismo que nem sequer conhece), deixa certamente de ser válida quando o capital, incluindo o financeiro, se globaliza. Isto porque, neste caso, não temos um Estado-nação a presidir a um capital que é essencialmente nacional, mas um Estado-nação a confrontar-se com um capital globalizado; e, em qualquer confrontação deste tipo, o Estado-nação tem de ceder às exigências do capital globalizado por receio de desencadear uma fuga de capitais, o que significa, como até o mais fervoroso "novo liberal" admitiria, que o Estado não pode atuar como a encarnação da racionalidade social.

Dito de outro modo, o pressuposto do "novo liberalismo" era que o domínio de ação do Estado e o domínio de ação do capital originário do país eram mais ou menos coincidentes. Era de facto o que acontecia quando Keynes escrevia e mesmo depois. Mas com a crescente globalização do capital, esta presunção perde a sua validade. E quando isso acontece, é irreal pretender que o executivo do Estado seja levado pela opinião pública a agir da forma que considera socialmente racional, independentemente de o capital globalizado concordar com essa ação.

As raízes da crise do liberalismo estão, portanto, no fenómeno da globalização; mas esta crise manifesta-se claramente no período de crise do neoliberalismo, quando surge o desemprego maciço em grande escala, que era exatamente o que Keynes pensava ser o calcanhar de Aquiles do capitalismo que, se não fosse superado através da intervenção do Estado, tornaria o sistema vulnerável a uma revolução de tipo bolchevique.

A prossecução da "gestão da procura" keynesiana, que supostamente iria ultrapassar as crises de sobreprodução que assolavam o capitalismo, exige que o aumento das despesas do Estado, a panaceia para a crise, seja financiado ou através do aumento dos impostos à custa dos ricos ou através da não cobrança de impostos adicionais, ou seja, através de um défice orçamental mais elevado: o aumento das despesas do Estado financiado pelo aumento das receitas fiscais à custa dos trabalhadores que, de qualquer forma, consomem grande parte dos seus rendimentos, não aumentaria a procura agregada e, portanto, não aliviaria a crise. Mas estas duas formas de financiar as despesas adicionais do Estado, tributando os ricos e aumentando o défice orçamental, são ambas contrariadas pelo capital financeiro globalizado que, por conseguinte, elimina a possibilidade de qualquer intervenção orçamental do Estado contra a crise. O Estado pode, evidentemente, intervir através de instrumentos monetários, mas estes, como se sabe, são extremamente grosseiros, encorajando frequentemente a inflação que agrava a crise, ao invés de estimularem maiores despesas privadas. No neoliberalismo não há, portanto, forma de ultrapassar a crise; o "novo liberalismo" de Keynes é um fracasso. O cul de sac ou beco sem saída do regime económico neoliberal torna-se assim uma crise da filosofia política do liberalismo.

Esta entrada no beco sem saída económico pode ser ilustrada com o exemplo da Europa. Até meados dos anos setenta, a taxa de desemprego nos países da UE (15 na altura) tinha sido inferior a 3 por cento durante um longo período. Começou a subir no final dos anos 70 e nos anos 80, à medida que a globalização avançava, e tem-se mantido, em média, acima dos 7% desde então, embora com variações entre países; e a intervenção do Estado não tem sido capaz de a fazer baixar.

Uma vez que um único Estado-nação não pode intervir para aumentar a procura agregada e reduzir o desemprego quando confrontado com o capital globalizado, o país pode impor controlos de capitais para sair completamente do vórtice da finança globalizada, ou ter um estímulo fiscal coordenado com outros países, caso em que a tendência do capital para sair de qualquer país que expanda a procura pode ser controlada (uma vez que todos os países estariam a seguir uma política semelhante de expansão das despesas do Estado). A primeira delas implica sair do regime neoliberal: os controlos de capitais exigiriam também, mais cedo ou mais tarde, controlos comerciais, o que significa que o carácter básico de um regime neoliberal, nomeadamente os fluxos relativamente livres de capitais e bens e serviços, seria violado. O capital financeiro internacional opor-se-á a isso com unhas e dentes, de modo que essa via exigiria uma mobilização de classe alternativa que não pode ficar confinada a um programa de preservação do capitalismo monopolista.

A segunda destas vias, para ser um estímulo orçamental genuinamente coordenado em todos os países, requer um grau de internacionalismo que o capitalismo, com a sua tendência intrínseca para dominar a periferia, é incapaz de demonstrar. Por conseguinte, pode, na melhor das hipóteses, introduzir um estímulo orçamental coordenado dentro da metrópole, ao mesmo tempo que impõe austeridade orçamental na periferia, o que significaria um endurecimento do imperialismo. O capitalismo pode muito bem tentar isto, mas um tal endurecimento do imperialismo não pode ser reconhecido pelo liberalismo como uma carta debaixo da manga; pelo contrário, significaria uma derrota do liberalismo tal como ele se apresenta, nomeadamente, como uma via alternativa não socialista para a liberdade humana.

É esta situação difícil do liberalismo que constitui a sua crise. Não pode afirmar que a liberdade é possível dentro do capitalismo quando existe um desemprego em grande escala que também mantém os salários baixos, causando uma estagnação geral ou um agravamento da condição do trabalho. Não pode ultrapassar esta realidade material sem transcender o capitalismo neoliberal, cuja aliança de classes necessária levaria a economia para além do próprio capitalismo. (A conversa de recuar para um capitalismo pré-neoliberal é análoga à conversa de regressar a um sempre mítico "capitalismo de livre concorrência" como forma de eliminar os males do capitalismo monopolista, que Lenine havia ridicularizado no seu livro Imperialismo). Qualquer aceitação de um estímulo orçamental coordenado apenas entre os países metropolitanos para reduzir o desemprego, que deixe de fora do seu âmbito a periferia, equivale a uma traição àquilo que o liberalismo afirma defender.

O liberalismo clássico havia sido afetado pela Grande Depressão. O liberalismo keynesiano, ou novo liberalismo, foi afetado pela crise do neoliberalismo. E não há outras versões do liberalismo disponíveis, ou mesmo possíveis, que possam tirar as economias da sua atual estagnação, mantendo-as confinadas ao seu revestimento (integument) capitalista.

12/Mai/2024

Acompanhe todas as mídias do nosso jornal: https://linktr.ee/jornalopoderpopular e contribua pelo Pix jornalpoderpopular@gmail.com

- Editoriais

- O Jornal